お知らせ・教育コンテンツ

Newsニュース

2025.01.28

1/22 レジデントデイ開催報告 「緩和ケア・人生の最終段階におけるケア⑤」

TOPお知らせ・教育コンテンツ1/22 レジデントデイ開催報告 「緩和ケア・人生の最終段階におけるケア⑤」

1月22日のレジデイの様子をお伝えします。

今回のレジデイでは、飯塚病院 連携医療・緩和ケア科の柏木先生から、緩和ケアについて第5回目のレクチャーを受けました。

緩和ケアでは、万人に共通の正解がないアプローチが必要な場面が増えてきます。そういう場面では、与えられた課題から存在しない正解を探すのではなく、状況を把握して自ら課題を設定し、コミュニケーションを通じて、全員が納得感を得られることが大切であると教わりました。

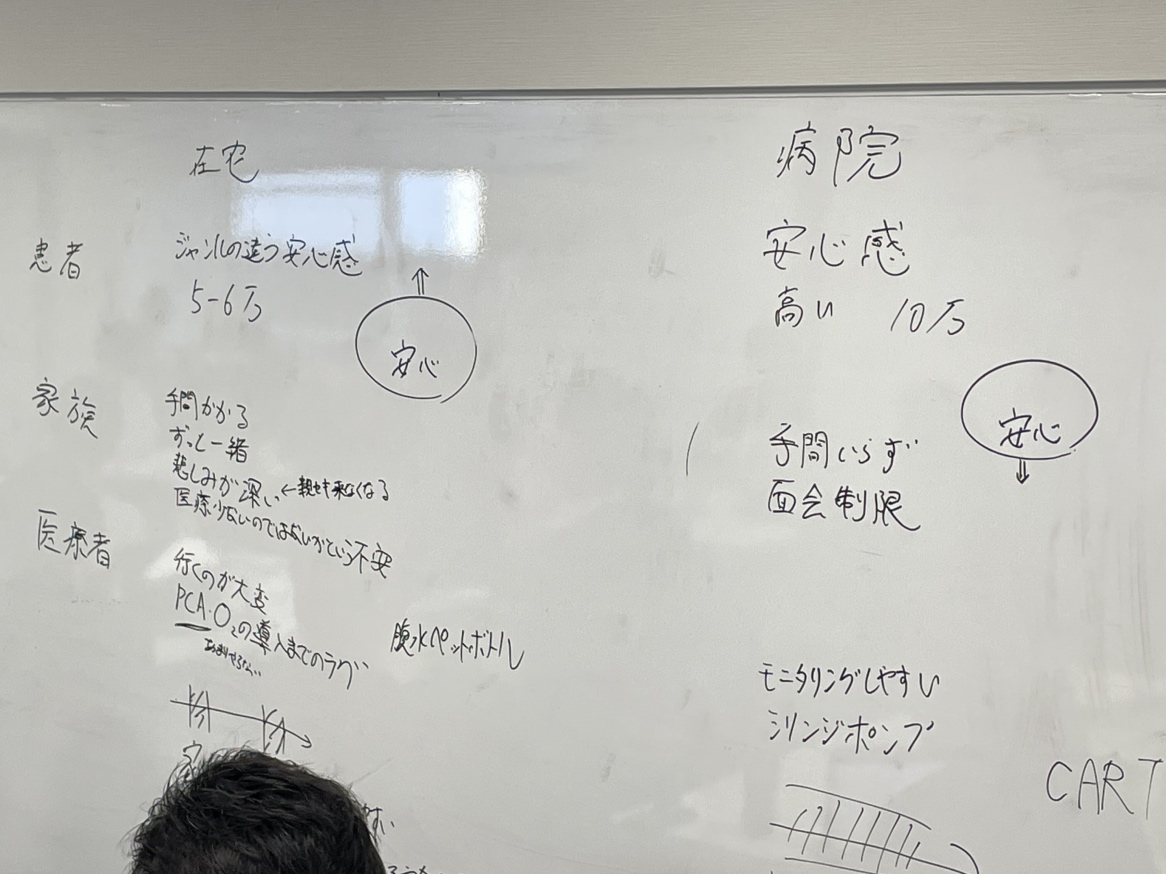

続けて、非がん患者の緩和ケアについてです。今回は主に末期心不全の患者さまについて考えました。心不全はがんと異なり増悪寛解を繰り返したり、末期の予後予測スコアがないなどから、今後の予測が難しく、また最後まで積極的治療のオプションが残されることもあり、どのレベルの侵襲治療をいつまで続けるか悩ましい面もあると思います。

予後改善だけではなく苦痛緩和のためにも最後まで治療を続けること自体は問題はなく、しかし注射や内服の侵襲とのバランスを、患者・緩和ケア・循環器内科の間で擦り合わせて全員の納得がいくバランスを設定することが大切だと学びました。ここでも、正解ではなく納得感が大事であることが重視されています。

最後にS1の柴田先生から、多発骨転移のある再発乳がんの患者さんについて症例を提示いただきました。患者様の考え方や環境次第で、さまざまなアプローチが必要になってきます。患者さまの考え方を否定することなく、全員が納得のいくアプローチが見つけられるよう状況を把握し課題を設定することが大事になると改めて感じました。

正解のない状況というのはともすると非常に不安にもなりますが、今回のレクチャーを通して、医療・緩和ケアにおいて正解のない状況に立ってもそれを恐れずに状況を把握していけるよう、頑張っていきたいと思いました。

文責 S0 石丸

今回のレジデイでは、飯塚病院 連携医療・緩和ケア科の柏木先生から、緩和ケアについて第5回目のレクチャーを受けました。

緩和ケアでは、万人に共通の正解がないアプローチが必要な場面が増えてきます。そういう場面では、与えられた課題から存在しない正解を探すのではなく、状況を把握して自ら課題を設定し、コミュニケーションを通じて、全員が納得感を得られることが大切であると教わりました。

続けて、非がん患者の緩和ケアについてです。今回は主に末期心不全の患者さまについて考えました。心不全はがんと異なり増悪寛解を繰り返したり、末期の予後予測スコアがないなどから、今後の予測が難しく、また最後まで積極的治療のオプションが残されることもあり、どのレベルの侵襲治療をいつまで続けるか悩ましい面もあると思います。

予後改善だけではなく苦痛緩和のためにも最後まで治療を続けること自体は問題はなく、しかし注射や内服の侵襲とのバランスを、患者・緩和ケア・循環器内科の間で擦り合わせて全員の納得がいくバランスを設定することが大切だと学びました。ここでも、正解ではなく納得感が大事であることが重視されています。

最後にS1の柴田先生から、多発骨転移のある再発乳がんの患者さんについて症例を提示いただきました。患者様の考え方や環境次第で、さまざまなアプローチが必要になってきます。患者さまの考え方を否定することなく、全員が納得のいくアプローチが見つけられるよう状況を把握し課題を設定することが大事になると改めて感じました。

正解のない状況というのはともすると非常に不安にもなりますが、今回のレクチャーを通して、医療・緩和ケアにおいて正解のない状況に立ってもそれを恐れずに状況を把握していけるよう、頑張っていきたいと思いました。

文責 S0 石丸

未来を開拓するために、

総合診療を学ぶ、広げる

指導医募集

私たち藤田総診(藤田医科大学 総合診療

プログラム)は、「教育の力で医師を育て、

地域そして世界を変革する」を理念に

フェローシップを提供します。

©Fujita soushin allrights reserved.