お知らせ・教育コンテンツ

Newsニュース

2024.08.17

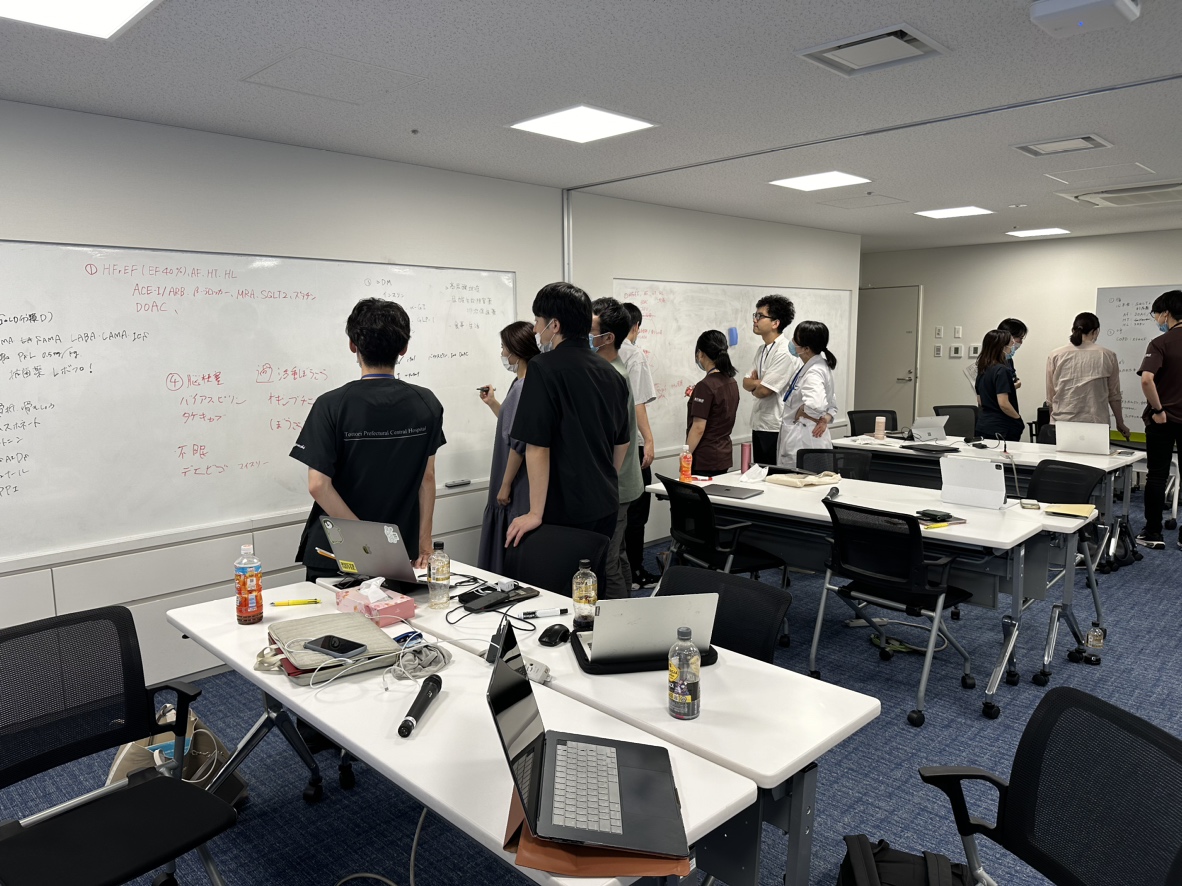

8/7 レジデントデイ開催報告 「SDH」

TOPお知らせ・教育コンテンツ8/7 レジデントデイ開催報告 「SDH」

8月7日のレジデイでは大阪医科薬科大学総合医学研究センター 西岡大輔先生より「健康の社会的決定要因とその対策」について講義いただきましたので報告します。

1970年までは生活習慣が疾病を引き起こすという理論が主流でしたが、以降は社会的な要因が個人の環境や行動を規定し健康リスクに影響するというエビデンスが蓄積されてきました。こういった社会的な要因を「Social Determinants of Health(社会的健康規定因子)」と呼びます。学んだうち興味深いエビデンスを3つご共有します。

1. 9時間以上座っている時間が長いと健康リスク

医師の中でも該当してしまう方がいらっしゃるかもしれません。平均年齢62歳の集団で座位時間と全死亡率間の関係を調べた前向きコホート研究(PMID: 31434697)では、座位時間と死亡率の相関関係は約7.5時間から9時間にかけて徐々に増加し、9.5時間を超えると顕著になりました。なかでも、糖尿病についてはハザード比1.9倍です。

2.社会的処方により2型糖尿病のコントロールが改善

英国では高齢者をコミュニティに紹介する「リンクワーカー」という職種があります。医療機関はリンクワーカーを介して患者をコミュニティに繋げることができ、この介入を「社会的処方」と呼びます。40~74歳の2型糖尿病患者に対してリンクワーカーが生活や目標管理を最大2年間支援し、コミュニティにアクセスできるようサポートした結果、対照群に対して「社会的処方」の介入群はHbA1cが-0.10%(95%CI, -0.17~-0.03%)低下しました(PMID: 34468751)。日本にも地域包括支援センターなどの社会的処方のインフラは存在するため、エビデンスの蓄積が待ち遠しいですね。

3.医療機関に受診する患者集団は6つのハードルを乗り越えた集団である(PMID: 23496984)

目の前の患者は医療の需要を認知して、病院を探し、病院へ到達し、支払い能力のハードルを超えて受診しているのです。そのような障壁を超えて受診してくれた特定の要因を持つ一部の患者に対して「〜の人」と、我々医療従事者はややもするとラベル付けしがちです。患者の受診中断に繋がりかねないため注意したいものです。

レクチャーを通じて、意識せずとも我々は患者の会的健康規定因子(SDH)になってしまっていることがわかりました。ひょっとしたら、我々は患者にとって唯一利用可能な社会のインフラとなっているかもしれません。そういった患者のアウトリーチのためにも教えていただいた「バイステックの原則」に則り、

・「膵炎の人」ではなく名前で呼ぶなど患者を個別の人として接する(個別化の原則)

・「~の症状を教えてもらえますか」「私でもお手伝いできますか」のように自分を下げる(需要の原則)

など、受容する態度を持ち診療していきたいと思います。

文責:S1鈴木

1970年までは生活習慣が疾病を引き起こすという理論が主流でしたが、以降は社会的な要因が個人の環境や行動を規定し健康リスクに影響するというエビデンスが蓄積されてきました。こういった社会的な要因を「Social Determinants of Health(社会的健康規定因子)」と呼びます。学んだうち興味深いエビデンスを3つご共有します。

1. 9時間以上座っている時間が長いと健康リスク

医師の中でも該当してしまう方がいらっしゃるかもしれません。平均年齢62歳の集団で座位時間と全死亡率間の関係を調べた前向きコホート研究(PMID: 31434697)では、座位時間と死亡率の相関関係は約7.5時間から9時間にかけて徐々に増加し、9.5時間を超えると顕著になりました。なかでも、糖尿病についてはハザード比1.9倍です。

2.社会的処方により2型糖尿病のコントロールが改善

英国では高齢者をコミュニティに紹介する「リンクワーカー」という職種があります。医療機関はリンクワーカーを介して患者をコミュニティに繋げることができ、この介入を「社会的処方」と呼びます。40~74歳の2型糖尿病患者に対してリンクワーカーが生活や目標管理を最大2年間支援し、コミュニティにアクセスできるようサポートした結果、対照群に対して「社会的処方」の介入群はHbA1cが-0.10%(95%CI, -0.17~-0.03%)低下しました(PMID: 34468751)。日本にも地域包括支援センターなどの社会的処方のインフラは存在するため、エビデンスの蓄積が待ち遠しいですね。

3.医療機関に受診する患者集団は6つのハードルを乗り越えた集団である(PMID: 23496984)

目の前の患者は医療の需要を認知して、病院を探し、病院へ到達し、支払い能力のハードルを超えて受診しているのです。そのような障壁を超えて受診してくれた特定の要因を持つ一部の患者に対して「〜の人」と、我々医療従事者はややもするとラベル付けしがちです。患者の受診中断に繋がりかねないため注意したいものです。

レクチャーを通じて、意識せずとも我々は患者の会的健康規定因子(SDH)になってしまっていることがわかりました。ひょっとしたら、我々は患者にとって唯一利用可能な社会のインフラとなっているかもしれません。そういった患者のアウトリーチのためにも教えていただいた「バイステックの原則」に則り、

・「膵炎の人」ではなく名前で呼ぶなど患者を個別の人として接する(個別化の原則)

・「~の症状を教えてもらえますか」「私でもお手伝いできますか」のように自分を下げる(需要の原則)

など、受容する態度を持ち診療していきたいと思います。

文責:S1鈴木

未来を開拓するために、

総合診療を学ぶ、広げる

指導医募集

私たち藤田総診(藤田医科大学 総合診療

プログラム)は、「教育の力で医師を育て、

地域そして世界を変革する」を理念に

フェローシップを提供します。

©Fujita soushin allrights reserved.