お知らせ・教育コンテンツ

Newsニュース

2025.06.11

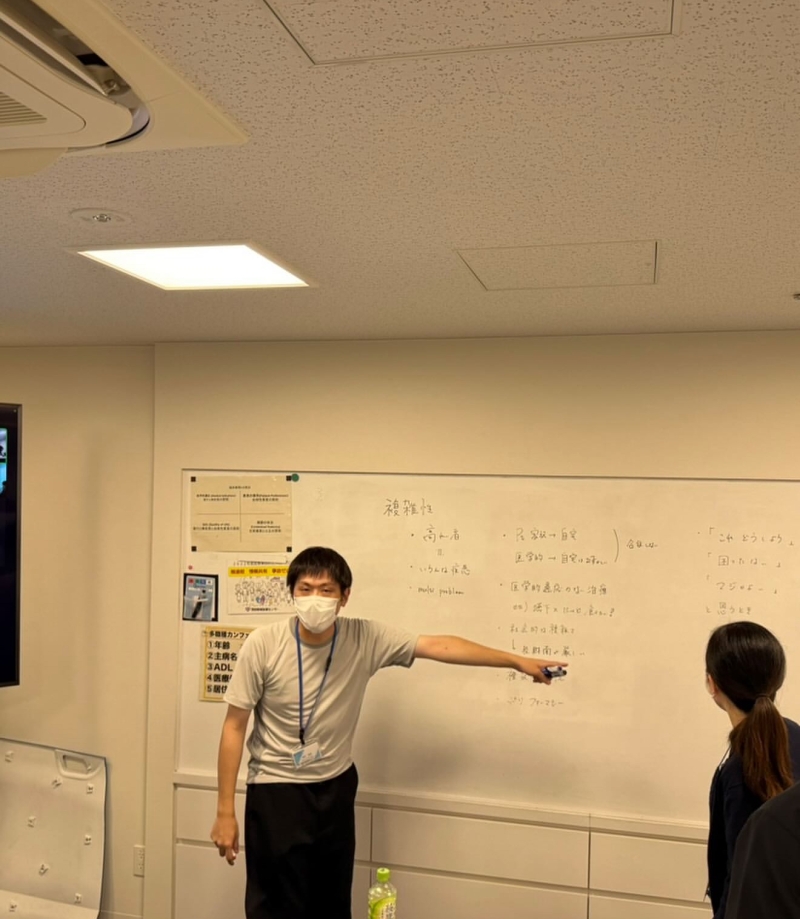

6/11 レジデントデイ開催報告 「医療現場における不確実性」

TOPお知らせ・教育コンテンツ6/11 レジデントデイ開催報告 「医療現場における不確実性」

医療現場において「不確実性」は常につきまとう現実であり、特に総合診療や家庭医療の領域ではその複雑さが顕著である。不確実性には主に3つの側面があるとされる。①技術的不確実性:医師自身の知識や情報の不足に起因するもの、②人的不確実性:患者との関係性の中で生じる不信や誤解、③概念的不確実性:問題が高度に複雑で既存の知識や経験が通用しない状況である。これらは互いに交錯し、単なる病気(disease)ではなく、患者の生活文脈(illness)や価値観も含んだ「複雑系」のマネジメントを求める。

こうした複雑な状況に対応する際、ガイドラインの枠を超えた個別的な判断が必要になる。これは単なる逸脱ではなく、「個別治療」としての意味を持つ。しかし、それを行うには「なぜガイドライン通りにしないのか」を関係者と共有し、倫理的・実践的な納得を得る必要がある。

複雑性の理解にはシステム理論の視点が有効だ。単純な問題はプロトコールに従って解決可能だが、複雑性が増すにつれ、問題の根本が身体的・心理的・社会的な要素にまたがり、それぞれが絡み合って予測困難な状態をつくる。この階層を見極める力は、まさに家庭医療における「アート」の部分であり、知識だけでは対応できない実践的な知恵が問われる。

そのうえで重要なのは、「解決」ではなく「安定化」という視点だ。複雑困難事例に対し、完璧な解決を目指すのではなく、「見守る」「見捨てない」姿勢を持ち、みんなで「よりベターな案」を共有・受容するプロセスこそが価値ある対応である。

患者中心の医療では、「共通の理解基盤」を築くことが肝要である。関係者全員で「問題」を確認し、「それぞれの役割」を明確にし、ゴール(たとえば「これ以上悪くならなければよい」)を設定する。ここで重要なのは、個人攻撃や立場の主張ではなく、「問題」と「利害」に焦点を当てる姿勢である。

このように、不確実性を単なる「曖昧さ」として避けるのではなく、むしろ「複雑性の中でどうあるべきか」を考える契機とし、それに向き合う力を養うことが、総合診療医に求められる大切な姿勢であると実感した。

文責 村井

こうした複雑な状況に対応する際、ガイドラインの枠を超えた個別的な判断が必要になる。これは単なる逸脱ではなく、「個別治療」としての意味を持つ。しかし、それを行うには「なぜガイドライン通りにしないのか」を関係者と共有し、倫理的・実践的な納得を得る必要がある。

複雑性の理解にはシステム理論の視点が有効だ。単純な問題はプロトコールに従って解決可能だが、複雑性が増すにつれ、問題の根本が身体的・心理的・社会的な要素にまたがり、それぞれが絡み合って予測困難な状態をつくる。この階層を見極める力は、まさに家庭医療における「アート」の部分であり、知識だけでは対応できない実践的な知恵が問われる。

そのうえで重要なのは、「解決」ではなく「安定化」という視点だ。複雑困難事例に対し、完璧な解決を目指すのではなく、「見守る」「見捨てない」姿勢を持ち、みんなで「よりベターな案」を共有・受容するプロセスこそが価値ある対応である。

患者中心の医療では、「共通の理解基盤」を築くことが肝要である。関係者全員で「問題」を確認し、「それぞれの役割」を明確にし、ゴール(たとえば「これ以上悪くならなければよい」)を設定する。ここで重要なのは、個人攻撃や立場の主張ではなく、「問題」と「利害」に焦点を当てる姿勢である。

このように、不確実性を単なる「曖昧さ」として避けるのではなく、むしろ「複雑性の中でどうあるべきか」を考える契機とし、それに向き合う力を養うことが、総合診療医に求められる大切な姿勢であると実感した。

文責 村井

未来を開拓するために、

総合診療を学ぶ、広げる

指導医募集

私たち藤田総診(藤田医科大学 総合診療

プログラム)は、「教育の力で医師を育て、

地域そして世界を変革する」を理念に

フェローシップを提供します。

©Fujita soushin allrights reserved.