お知らせ・教育コンテンツ

Newsニュース

2025.03.10

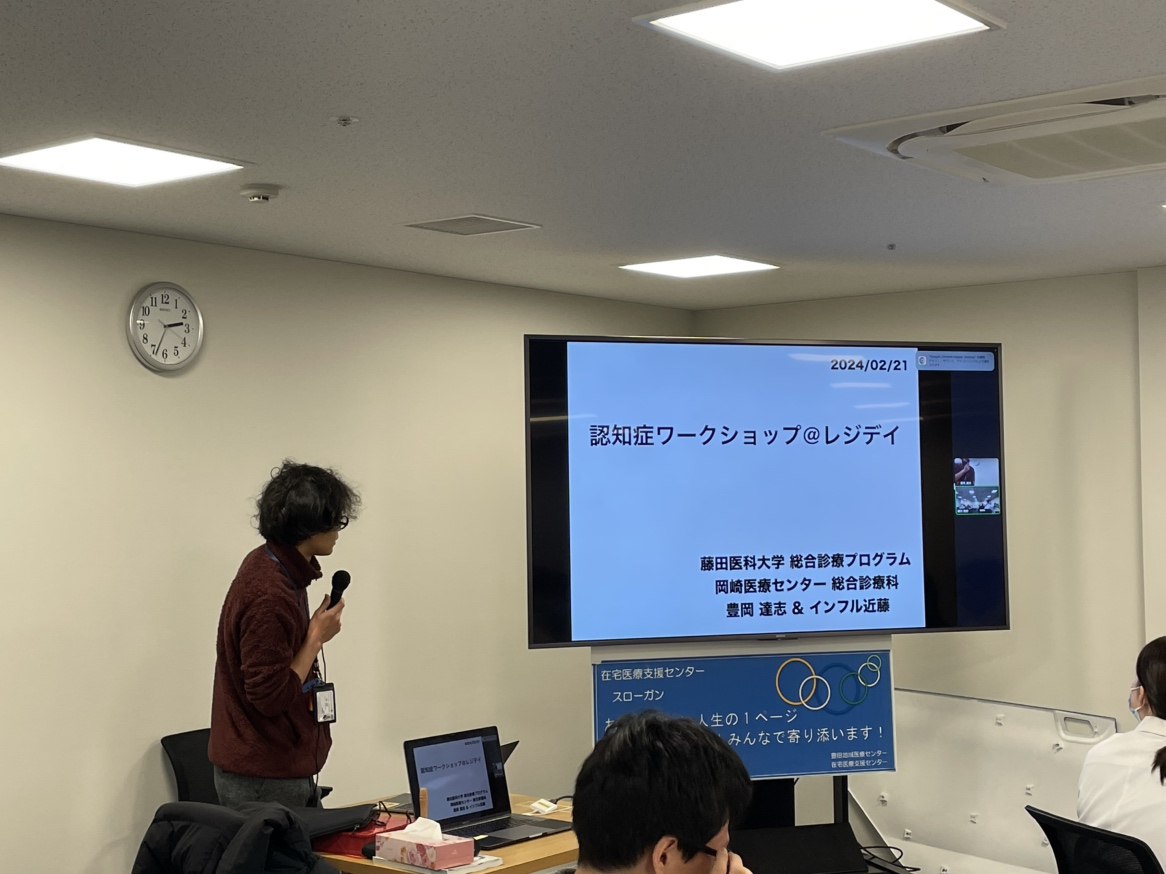

3/5 レジデントデイ開催報告 「認知症」

TOPお知らせ・教育コンテンツ3/5 レジデントデイ開催報告 「認知症」

3月5日のレジデイの開催報告をさせていただきます。

今回のレジデイは認知症についてみんなで学びました。

年配の患者さんを出会う機会の多い私たち総合診療科医は、認知症の患者さんに接しない日はありません。日本人の65歳以上の5人に1人が認知症とされる現在、何科にとっても認知症の診断治療や患者さんとの関わり方を知ることは必須のスキルと言えますが皆さんは認知症の診断治療、患者さんとの関わり方に自信はありますか?

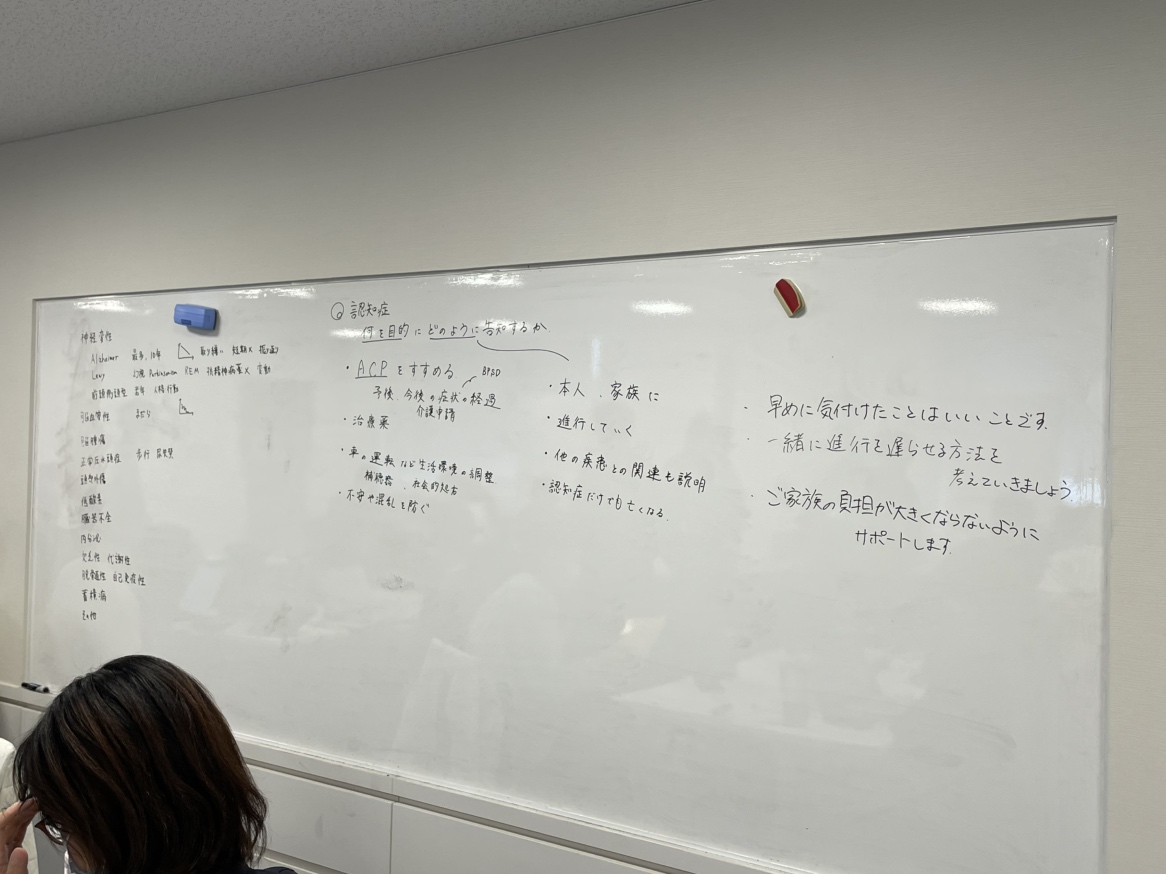

認知症の診断に関して驚きだったのは、中等度の認知機能障害があっても医療者の3割程度しか認知機能障害に気づくことができないということです!まずは患者さんや家族の訴えに耳を傾けADLやIADLから生活に支障がないかに注目することが重要です。また、ドネペジルやメマンチンといった薬物治療以外にも、睡眠時無呼吸、高血圧、糖尿病など慢性疾患に対する日々の治療や減酒、有酸素運動、補聴器の調整といった非薬物治療など認知機能低下を改善するための対策が様々あることを知りました。

認知症の告知では私たちが患者さんや家族のショックを受け止めること、支えていきますという意思表示をすることも重要ですが、堂々と物忘れができますよ、まだまだできることはありますとリフレーミングを活用して、認知症とともに生きていこうという意識を持ってもらう言葉かけはぜひ実践していきたいと感じました!

また認知症の患者さんの接する際、ご家族や医療関係者でさえ、つい患者さんを責めたり否定したりしてしまうことがあると思います。Right(患者さんの認識は本人にとっては正しいことであり否定しないこと)、Reassure(患者さんの心配事に寄り添い、シンプルに説明すること)、Redirect(1つのことに固執しないように気をそらせること)の3Rを意識したコミュニケーションの活用や、介護者に正しく認知症について知ってもらうことは患者さんのみならず介護者のケアにも重要であることを学びました。患者さんは言われたことは覚えていなくても嫌な気持ち、悲しい気持ちは残ると言われているそうです。患者さんも医療者もハッピーになれる関わりを実践していきたいですね!

文責 S1 西尾

今回のレジデイは認知症についてみんなで学びました。

年配の患者さんを出会う機会の多い私たち総合診療科医は、認知症の患者さんに接しない日はありません。日本人の65歳以上の5人に1人が認知症とされる現在、何科にとっても認知症の診断治療や患者さんとの関わり方を知ることは必須のスキルと言えますが皆さんは認知症の診断治療、患者さんとの関わり方に自信はありますか?

認知症の診断に関して驚きだったのは、中等度の認知機能障害があっても医療者の3割程度しか認知機能障害に気づくことができないということです!まずは患者さんや家族の訴えに耳を傾けADLやIADLから生活に支障がないかに注目することが重要です。また、ドネペジルやメマンチンといった薬物治療以外にも、睡眠時無呼吸、高血圧、糖尿病など慢性疾患に対する日々の治療や減酒、有酸素運動、補聴器の調整といった非薬物治療など認知機能低下を改善するための対策が様々あることを知りました。

認知症の告知では私たちが患者さんや家族のショックを受け止めること、支えていきますという意思表示をすることも重要ですが、堂々と物忘れができますよ、まだまだできることはありますとリフレーミングを活用して、認知症とともに生きていこうという意識を持ってもらう言葉かけはぜひ実践していきたいと感じました!

また認知症の患者さんの接する際、ご家族や医療関係者でさえ、つい患者さんを責めたり否定したりしてしまうことがあると思います。Right(患者さんの認識は本人にとっては正しいことであり否定しないこと)、Reassure(患者さんの心配事に寄り添い、シンプルに説明すること)、Redirect(1つのことに固執しないように気をそらせること)の3Rを意識したコミュニケーションの活用や、介護者に正しく認知症について知ってもらうことは患者さんのみならず介護者のケアにも重要であることを学びました。患者さんは言われたことは覚えていなくても嫌な気持ち、悲しい気持ちは残ると言われているそうです。患者さんも医療者もハッピーになれる関わりを実践していきたいですね!

文責 S1 西尾

未来を開拓するために、

総合診療を学ぶ、広げる

指導医募集

私たち藤田総診(藤田医科大学 総合診療

プログラム)は、「教育の力で医師を育て、

地域そして世界を変革する」を理念に

フェローシップを提供します。

©Fujita soushin allrights reserved.